作者:燕茈

阳光透过树叶投射下来,把空气照得翻卷打滚。

深圳的夏天简直热得无法无天,我牵着女儿小乖的手从凯丰路走过梅华路,路上很少行人,只有偶尔送外卖的自行车急匆匆驶过,我扯下女儿的口罩,又扯下自己的口罩,折叠好戴在手上。我提议抱她走一段路,她认真地问我手会不会断,我说不会,走一段路没事。她说算了,自己走吧,妈妈太累了。我承诺走到便利店时给她买一根雪糕。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

“哇,好漂亮啊,粉红色的木槿花,我要爬上去摸一下,我不摘花。”女儿记得木槿花,木槿花期的时候我告诉过她此花的名字。她跳过两级阶梯,爬到花圃上轻轻碰触那朵粉花。

她像个小精灵,一路走走停停,在每一朵花前都要停下,每一朵花都要问我是什么花。这朵鸳鸯茉莉,那一串蓝丹花……有时候我不知道的,她也会叫我查一查。查到水鬼蕉的时候,她明显地抖了一下,说害怕,问我为什么那么好看的花叫那么奇奇怪怪的名字。我说我不知道。她说她知道,因为花儿像魔鬼的爪子。

我认真一看,这纯白色的花确实很特别,在一个完整的圆形花冠四周等距伸展出约六瓣线形花瓣,六枚带着黄色花粉的雄蕊,从线形花瓣处长长伸出,有点八爪鱼的样子,当然比八爪鱼柔美可爱。几朵花一起围拢成一个小花球,花冠薄如蝉翼,花瓣柔软娇弱,风一吹,轻轻颤,抖落许多花粉……我就这么自然地联想到聊斋中那些衣袂飘飘的女子在枝头长袖善舞。

我曾经以为它是彼岸花,它当然要比彼岸花幸福,它有坚挺密集的叶子守护。叶如剑,一把一把安插在周围,绿得惹眼,如这翻滚的阳光。那花茎就这样直挺挺地立在叶丛中,把那洁白如雪的花推送出去,迎风招展。

在二十几年前的乡下,在粗质的破陶罐中,也养了水鬼蕉。慵懒的我取其名为大头蒜,头部确实如蒜,我从小伙伴家院子里挖回来时,只是一根小苗苗,如蒜苗一般刚刚探出绿意来。一年一年开枝散叶,陶罐已变拥挤,遂挪至老屋门前粗生贱养,不久竟把那一片空地都占了去,沸沸扬扬地生长,开花,吐蕊,好不喜人。有时候也长虫,虫子啃食过的叶子迅速变黄,我拿着剪刀将那长了虫的叶子细细剪了去。

我有许多的小伙伴,一起玩一起闹,一起交换彼此养的花。后来她们渐渐走远,我就坐在这花间给她们写信,写日出日落,也写日常。有时候她们也会在暑假的时候回来找我,和我一起收割稻谷,摘花生,有时也浇花……于我,这已经是一段云深水远的时光了。

有一年,我带着女儿回去,她看着我的照片很惊讶,说了一句,“天啊,妈妈也有小时候。”

又有一年,我独自回去。老屋终于还是消失了,我们原来居住过的地方种了一片李子林,李子矮矮的,却也结了不少果子。我种的花,不知所终。

此时,我对着这成片成片的绿叶白花一声叹息,“可惜了,这么好的花却没有一个好听的名字。”女儿小大人似的教育我:“你搞笑不搞笑?花好看就行了呀,叫什么名字有什么关系?”

我觉得她说得挺对的,拥抱了她。我一度为自己没有一个动听的名字耿耿于怀,我曾无数次想过要去改名字。可是女儿却觉得我的名字好听,有人问她妈妈的名字时,她大方地说出来,然后笑得很快乐。或许在她心中,妈妈爱她就行了呀,叫什么名字有什么关系?

莎士比亚说,“玫瑰即使换个名字,它也依然芬芳。”是这样子的吗?是这样子的吧。清风徐徐,淡淡的花香扑面而来,我们张开双手,应接不暇。

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

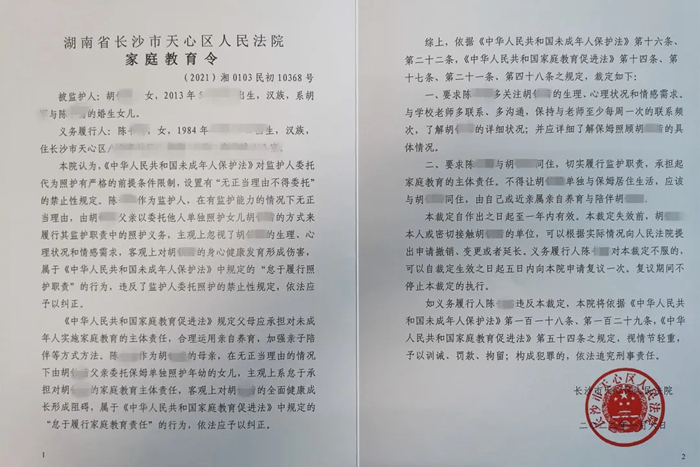

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力